補助灯

ここ数年はあまり遠出をしていないので補助灯の必要な状況に遭遇する事は少なくなったのですが、あればいざという時に安心できるのでロードスターに乗り始めた直後から補助灯(フォグランプ)が欲しいと思っていました。そんな時に友人から中古の補助灯をもらっていたのですが、先日やっと装着しました。残念なことに?まだフォグが必要な状況に遭遇していないので効果は検証できていませんが、ネタとして紹介します。

補助灯

今回装着した補助灯はPIAA製の角型、フォグ&スポットの合計4灯タイプです。本当はディーラオプション?で用意されていたCIBIEの丸型フォグ(プロジェクター式ではなく、一般的な形状の黄色いやつ)を中古で探していたのですが見つからず、そんな時に今回の補助灯を友人からもらいました。

ただ、もらった時から気になっていたのですが今回の補助灯は大きさが問題になりそうです。取付けの際に参考にさせて頂いた「だれもが、しあわせになるロードスター」 にある「AT車のフォグランプ」や、その他のホームページによると、NA6CEやNA8Cは基本的にラジェータへの風量は極力純正状態から減らさないようにした方が良いらしいのですが、今回の補助灯はかなりラジェータへの導風口の開口面積を減らします。補助灯追加による冷却対策問題、今後検証の必要がとてもあります ^^;

ステ―製作

今回の設置方法基本方針は、「極力車体側に追加加工をしない」としていました。よって、バンパーに穴を開けたり、車体側にあるハーネス類も配線を傷つける加工はできるだけしないようにしました。

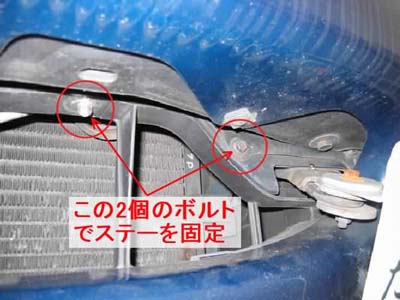

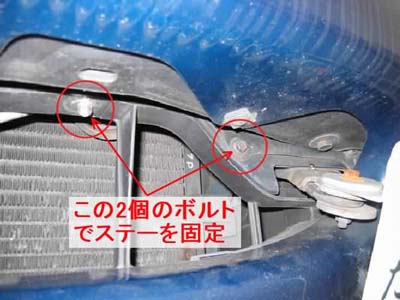

ということで、装着場所は純正フォグ取付け場所のボルトとボルト穴を活用。写真に写っているボルトです。左側のボルトは別途用意したものです。

(普段の車両状態がバレバレな写真です。お見苦しい写真ですが、勘弁してください。)

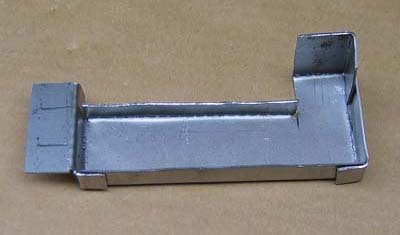

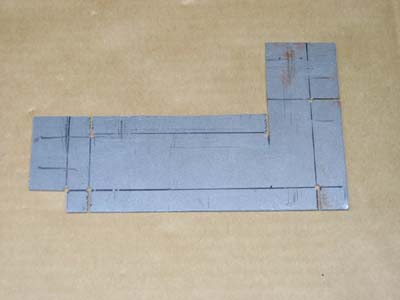

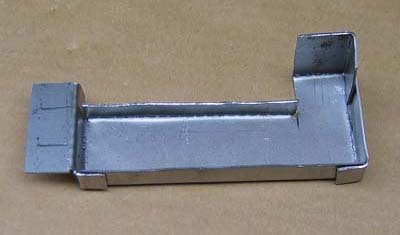

今回使用する補助灯は、ハイワッテージ対応で金属筐体にガラスレンズ。若干重さがあるのでステ―は板厚1.5mmの鉄板を使用してボックス形状とし、剛性をもたせる形にしました(最初は金属疲労を心配しつつも板厚2mmのアルミ板で作ろうとしていたのですが、材料選択ミスにより曲げ加工で割ってしまいNG。学校で勉強した事、完全に忘れてました orz アルミ合金は使用目的、加工方法で選択に要注意!)。

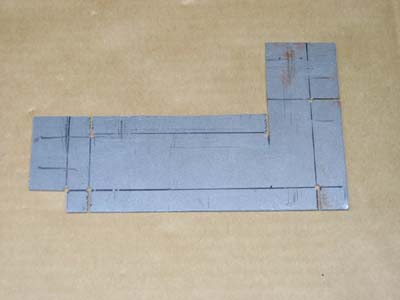

最初にボール紙で寸法、折曲げ手順の確認をして鉄板を切出し。

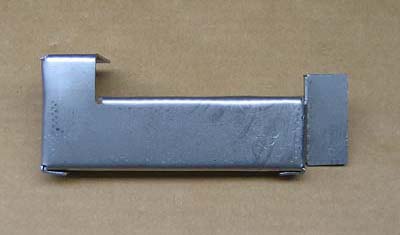

そして万力とハンマーで板金。

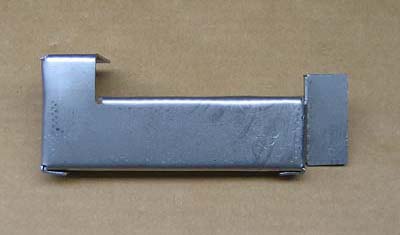

板金後の形状はこんな感じです。万力に当て金を使わなかったので、噛ませた時の跡がしっかり残っていますが見ないでください ^^;

リベットを打つ前に試しに固定。私の作業レベルでは固定用ボルト穴位置の3次元寸法測定誤差、板金加工の誤差がとても大きい可能性があります。だから先にリベットで固定してしまうと、若干の手直しの余地が無くなってしまい大変なことになる可能性があります(爆)

(ステーを固定しているボルトの下側、少し出っ張った形状にしていますが、ここは他の写真で判るように最終的には切り落としています)

必要箇所にリベットを打って、フォグ本体固定用ボルト穴の穴あけ。最後に錆止め&つや消し黒で塗装。そして写真のような物を製作しました。

実物より若干きれいに見えます ^^;

配線

一番最初に補助灯を付けることを考えたときは、先ほども紹介したホームページにある「霧の夜に会いましょう」の記事と同様な配線をしようと思っていました。しかし今回装着する補助灯はフォグ&スポットという切替が必要なタイプのため、そのまま真似できませんでした。また、規制によりフォグとスポットが同時に点灯する回路構成にしてはいけなかったはず(補助灯と同時にもらった専用リレーが同時点灯させることもできるかどうかは未確認)。そこでスイッチ回路に若干の工夫をしました。

点灯に使うスイッチは純正用のフォグスイッチを2種類用意。1個は写真左側のNA6CE用「BW0G 66 4B0(以下フォグスイッチ)」。もう1個は写真右側、NA8Cの途中から採用されているリヤデフォッガSWと一緒になっているタイプ「N021 V7 237(以下デュアルスイッチ)」。

この2個のスイッチとリレー1個を追加し、2つのスイッチの組合せにより点灯させるランプの切換えが出来るようにしました(1個が補助灯点灯スイッチ、もう1個が点灯ランプ切換えスイッチ)。スイッチに接続するハーネスは、NA6CE用のダッシュボード用ハーネスを中古で入手。本当は、フォグスイッチ用配線が欲しくて購入したのですが、良く見るとデュアルスイッチ用のコネクタも付いていました。NA6CE等でリヤデフォッガが使える車体にあるハーネスは、リヤデフォッガ用SWのためにデュアルスイッチと同じコネクタが付いているのかな?(コネクタ部分に接続されている配線数は、SW1個分。デュアルスイッチはデフォッガとフォグの2つのSWがあるので、本当にデュアルスイッチ専用なら、配線がSW1個分足りてません)今回使ったハーネスの配線では、赤黒と赤の線がスイッチ内蔵イルミネーション用となっていました。

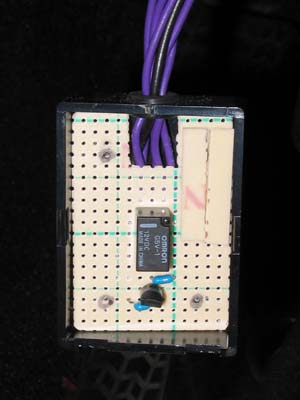

リレー回路はこんな感じにしました(3端子レギュレータやリレーの使い方を知りたい人は、それぞれの部品メーカからデータシートを入手して確認してください)。(2007/5/2

追記)

振動や電流値を考えると、PhotoMOSとかの方がいいのですが、製品を探すのが面倒だったので素直にリレーにしました。PhotoMOSにも1c接点の製品ってある?

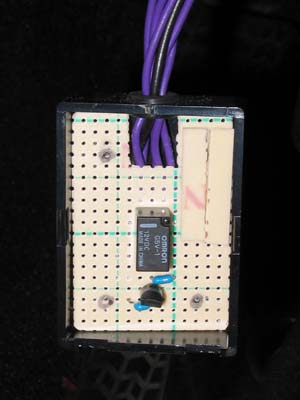

当初は基板をケースに接着して固定しようと思っていたのですが、基板の外形がうまいことケースと合って絶妙なシマリバメになったので、特に固定せず、嵌めたままにしています。

リレー以外に実装されているのは、リレー駆動用電源の部品です。今回使ったリレーは12V用なのですが、仕様を確認するとバッテリ電圧が高いとき(14V)はちょっとよろしくなさそうだったので、3端子レギュレータで12Vを作ってます。バッテリ電圧が12Vくらいになっても、とりあえず低電圧側は問題なさそうでした。スイッチに接続したリレーの電源はイルミネーションから取っています。そのため、かならずポジションランプを点灯してから補助灯を点灯させることになります。

今回のリレーの使い方では接点に流す電流が小さいので、同様のことを試す人はリレーを選択する時にリレーの接点仕様で接点に流す最小電流のチェックを忘れずに! 車に自分でリレーを付ける時、大抵は大電流を流すための装着なので「最大電流」をチェックしますが、今回はその逆です。リレー接点に「最低限流さないといけない」電流値より少ない電流しか流さないと、接点の接触不良などを発生させやすくなります。各リレーメーカの説明書を見ると詳しい事が書かれています。また自動車にこのタイプのリレーを設置する場合、振動の加わる方向も注意が必要。私は駄目駄目な設置方法(ケーブルで回路を入れたプラスチックケースをぶら下げているだけ)なのですが、本来は仕様書でちゃんと確認すべき事です。

基板表側に当て板があるのは、気にしないで下さい。単に手抜き作業で基板を折ってしまったからです ^^;

補助灯点灯用のメイン配線は、これまた「霧の夜に会いましょう」に記載されているのと同じように、エンジンルーム内ヒューズボックス側面から太目の配線(3.5mmsq)を使い、エーモンの30A平型ヒューズホルダ(E433)を介して接続しました。一応100Wクラス(フォグは60W、スポットは90Wのバルブを使用)のバルブが使えるように配線したつもりですが、突入電流ってどれくらい見ておけばいいのか良く判りません(爆)20Aヒューズだと駄目そうだし、25Aでも定格の1.6倍くらい。正しくはJISの自動車用ヒューズの溶断特性とかも調べればいいんだろうけど、手を抜いて調べてません。

使用するヒューズホルダの形状は、設置場所(ボンネット内)を考えると本当はE425(ミニ平形ヒューズホルダー)のほうが防滴構造になっていて適していると思われます。私は単にミニ平形ヒューズを補助灯のためだけに別途用意するのがいやだったので、E433を使っています ^^;

装着状態

実際の装着状態はこんな感じになりました。フォグ点灯用リレーはホーン固定用ボルトでホーンと共締めしています。

左側のフォグ用スイッチを入れると補助灯点灯。右側のフォグ用スイッチが切れているとフォグランプを選択。入れているとスポットランプを選択となるようにしています。

装着後

装着状態の写真をみて頂ければ今回装着した補助灯が、いかに開口面積を減少させているかが良く判ります ^^;

今回装着したフォグ&スポットの補助灯って、本来は私が装着したのと左右逆にするのが正解だと思うのですがどうなんでしょう?私の車はナンバープレートが車両の左側にあるのでフォグを外側にするとフォグの配光をナンバープレートが遮断してしまい、左の配光が切られてしまいます。よってこのように装着しましています。

なお、装着してから光軸をいろいろいじっているのですが、まだよい状態になりません。フォグを基準にすると、スポットが良い感じにならず、スポットを基準にすると、フォグが良い感じにならない ^^; バルブが明るいので、他車に迷惑にならずに良い感じになかなか調整できないのが現在の悩みです。もう少し上方への漏れ配光が少ないと調整が楽なんだけど。

今後の課題は勿論クーリング。今はまだ気温が低いのでなんとか大丈夫なのかもしれませんが、気温が高くなってきたときにどうなるか。今後の最重要課題になりそうです。

それにしても、全体に丸みを帯びたデザインの車両に角型補助灯ってアクセントが強く出ますね。装着直後はすごい違和感を感じました。見なれてくると自分の車両が一目瞭然になり、ちょっとした目印代わりという利点があります(笑)

主な使用部品一覧

| 部品番号 |

部品名 |

数量 |

価格 |

備考 |

| BW0G 66 4B0 |

スイッチ,フォグランプ |

1 |

\3,040 |

|

| N021 V7 237 |

SWITCH DUAL |

1 |

\3,800 |

|

| |

G5V-1(12V) |

1 |

\250 |

オムロン製リレー |

| |

TA78L012AP |

1 |

\50 |

東芝製電源レギュレータ |

| |

0.1uF |

1 |

\10 |

セラミックコンデンサ |

| |

0.33uF |

1 |

\10 |

セラミックコンデンサ |

| |

SW-T55B |

1 |

\150 |

タカチ製ケース |

| |

基板 |

1 |

\100 |

ユニバーサル基板 |

| |

グロメット |

1 |

\100 |

|

| |

スペーサ |

4 |

\120 |

2mm厚 |

| E433 |

平形ヒューズホルダ |

1 |

\260 |

エーモン、35A |

注)価格は2005年1月31日現在の税別価格。スイッチ以外はおおよその価格。

一つ戻る Top Pageに戻る