Car Navigation 取り付け

車を新しくしたついで?に現代のハイテク機器であるカーナビを導入しました。あまりロードスターでのカーナビ設置場所は紹介されていないようなので、参考までに簡単、手抜きな方法を紹介します。

- いきさつ

- ロードスターを購入してすぐに、数万円でCD-ROM式のカーナビの紹介を受け、衝動的に購入してしまいました。

以前まではノートパソコンでカーナビをしていたのですが、ロードスターになって車内が狭くなったので、低コストで設置スペースが少なくできることから購入しました。購入前に設置場所を良く検討すればよかったのですが、急な話しだったので事前調査を十分にせず、見た感じでナビ本体はそんなに厚くなかったので、シートの下に置けばいいと思っていました。

なお購入したのはパイオニアの製品で、レンタカーに設置されていた製品の放出品でした。CD-ROMは楽ナビシリーズのものが使用可能です。

設置

- * 本体 *

- 購入後、シートの下に本体を設置しようとしたところ、幅、厚さ、共に入りませんでした(泣けるっ!)。さらにシート後ろの壁部分に固定しようかとも思ったのですが、シートを一番後ろまでスライドさせた時に当たってしまうし、内蔵ジャイロセンサの関係か、設置可能な傾斜角も守れないので結局トランク内に設置するしかない?となりました。(オープンにする関係で、ブレースバーの後ろ側には基本的に何も設置したくない)

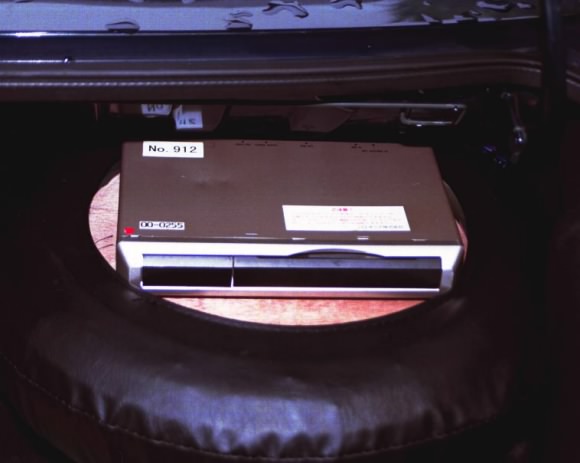

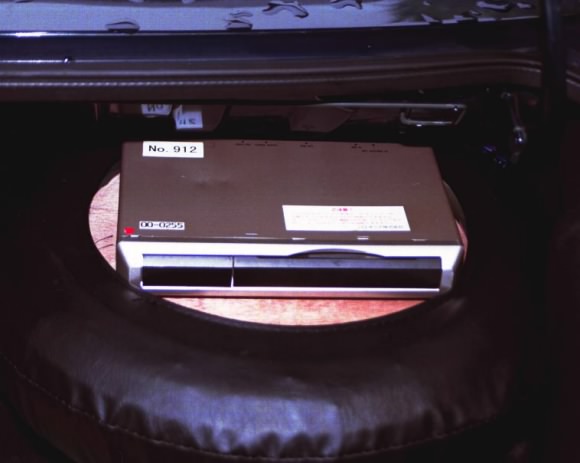

トランクを眺めていると、そこにはスペアタイヤがあり、その上にナビ本体を置くといい感じ!スペアタイヤのホイル内側の段差部分が丁度ナビ本体が置けるくらいの直径になっていたのです。

結局私はスペアタイヤホイールの内側段差部分に載せられるトレイをベニヤ板で作り、その上にナビ本体を設置しました。

ベニヤ板は少し小さめに切り出し、ベニヤ板の周囲にスポンジを貼り付けることで、走行中のガタツキをおさえました。当初ナビ本体ごとスペアタイヤにベルトで固定しようかと思ったのですが、結果オーライできっちりトレイがはまったので、現在はベルト固定せず、トレイとナビ本体をマジックテープで固定しているだけです(今のところ600kmくらい走行していますが、特に不具合ありません)。

- * モニタ *

- モニターは、ダッシュボードに設置していかにも「カーナビ有ります」となるのが嫌だったので、中古でアームスタンドを購入して設置しました。運転中に見にくくはなるのですが、ノートパソコンの時は助手席上に置いていたので良しとしました。

- * アンテナ *

- アンテナはロードスターの屋根がビニール素材なのを活用して、室内に設置しました。場所はオープンにした時に幌を置く部分のカーペットの下で、外部からは見えないようにしています。少しばかり受信信号レベルは落ちているようですが、実用上特に問題になっていません。ただ、これを書いていて思い出したのですが、まだオープンでカーナビを使用したことがないので、オープンにした時の状況は不明です。

オープンにしていくらか使ってみましたが、実用上は特に問題なさそうでした(2004/02/08 追記)

本体の設置はこんな感じです。

- * FM VICS * (2005/06/22 追記、(2007/04/13現在、FM-VICSは使用していません))

- 先日FM-VICSユニット(ND-F2)を入手し設置しました。但し、アンテナが未配線だったので意味無し!(爆)今回やっと配線しました。

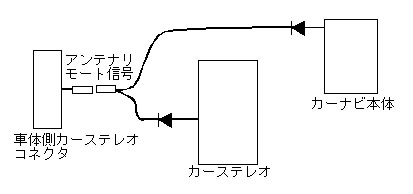

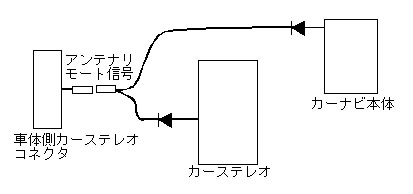

アンテナ配線にはブースターを入れたかったのですが、欲しかった商品はタイミング悪くすでに生産中止(涙)。分岐による受信レベルの低下は我慢し、とりあえず単純な分岐ケーブルを購入して接続してみました。東京都多摩地域では無事FM-VICSを受信できました。電波の問題が解決すると、今度はアンテナコントロール。私の車は3代目にしてとうとうオートアンテナなんて気障なものが採用されているのですが、そのままではラジオを使っていない状態でカーナビだけ動かした時はアンテナが伸びません。アンテナリモート信号のレベルを見ると、ラジオを使うと約10Vの信号がカーステからアンテナに送られていました。そこで、カーステからの信号とカーナビからの信号をダイオードによるワイヤードORで接続してみました。

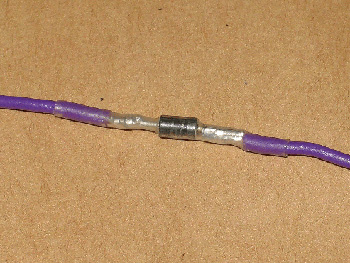

使ったダイオードは一般整流用ダイオード(日本インター製10E1、Io=1.0Aだったかな?)で10本150円。配線図を確認していませんが多分リレー駆動用に少しは電流を流していると思いますので、小信号用ダイオード等は避けた方が無難です(まさかモータ駆動電流流してたりして

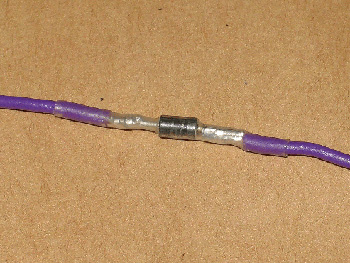

^^;)。下記写真のように配線しました。せめてガラス管ヒューズのホルダを活用してダイオード部分をちゃんと保護した方が良いのかもしれませんが、他人が使う訳ではないので手を抜いてます。

- ダイオード使用例(単に挟んだだけ!)

- 配線イメージ

-

- 上記の配線により、ラジオ、カーナビのどちらか(もしくは両方)を使う時にオートアンテナが動くようになりました。私の環境ではとりあえず問題無く使えてます。アンテナリモート信号をダイオードで配線する事で、今回使用している機器に対して問題を発生させる可能性があるかどうかは検証していません。マネをする人は機器の破壊をまねく可能性がある事を認識してから作業してください。

- オートアンテナ側のアンテナコネクタ形状と位置、私は掲示板で聞いたのですが、私のように情報を探している人向けに写真をこちらに置いておきます。見にくい写真ですが、調べている人は参考にしてみてください。最初にオートアンテナに接続されているアンテナ線のソケット部分はスポンジが巻かれていました。アンテナ側にJASOプラグが設置さています。

- 使用しての感想

- さすがに最近の機種と比較して、ルート検索や地図のスクロールは遅いです。しかし、私の使い方は現在地確認がメインなので、特に問題なしです。これで夜間の山の中でも現在地が確認できます

^^;

さらにおまけとして、スペアタイヤのホイル内に小物を入れておいても上手く隠されて見苦しくなくなります。私はブースターケーブル等を入れています。

今回FM-VICSを追加しましたが、使い勝手はまだ未知数です。一応地図上に混雑している状態は表示されるようですが、どのような表示でどれほど混雑しているのか判断可能なほどの経験値がまだありません。折角機能を追加したので、可能な範囲で活用していこうと頑張りたいと思います。(2005/06/22 追記)

しばらくFM-VICSを使ってみました。FM-VICSによる渋滞データは、必ずしも渋滞していない場所まで渋滞の表示となっていることがあり、私にとってあまり実用性がありませんでした。さらに、予め予想していたことですがアンテナからブースター無しで配線を分岐させていたのでラジオの受信レベルも(予想以上に)低くなっていました。これが私にとって我慢できないレベルだったのが駄目押し。光ビーコン受信機も追加となりました(爆)

今のところ、光ビーコンがあると比較的品質のよい情報が得られるように感じます。VICSを使えるようにするかどうか検討していたとき、「光ビーコンでなければ意味無い」というような書きこみを見たことあったのですが、現在実感しています ^^;

現在はFM-VICSユニットにアンテナ線やアンテナリモート信号を接続せず、単にND-B3(光ビーコン受信機)のインターフェースユニットとして利用している状態になりました。

ちなみに光ビーコンを受信するようになって、一番嬉しい情報は高速道路のインターチェンジやサービスエリア情報。あまり使わない高速道路だと、あと幾つくらいで目的のインターチェンジなのかすぐに判らない事があるので、そんな時はとても重宝しています。(2007/04/13 追記)

一つ戻る Top Pageに戻る